物語化、匂わせ、時系列の使い分けなど離脱を防ぐ書き方を現場目線で要約。タイトル設計と導入の型で、最後まで読まれる記事に。

今週のお題「日焼け対策」

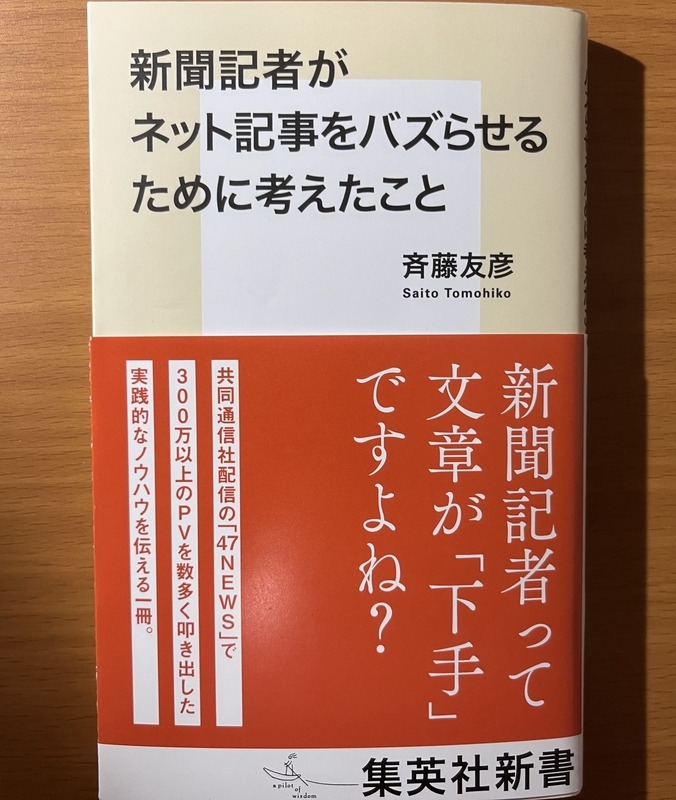

この時期になると、日焼け対策が必須となっています。毎年、日焼け止めを忘れて、腕の皮がめくれて、見た目が汚くて、夏なのに半袖が着られなくなるほどエライことになっています。この日焼けのエピソードももっと上手に書けばバズるはずですね。今回は、新聞記者がネット記事をバスらせるために考えたことを教えてくれるというこの題がいかにもバズりそうなすんごい本を紹介します。(笑)

【1.本書の紹介】

【2.本書のポイント】

私が新人だった頃、デスクにこう言われたのを覚えている「自分が何か記事を書きたいと思ったら、まずリードを書いてみろ。リードさえ成立していれば、後は何とかなる」記事がバズった5つの要素①「共感」や「感動」②ストーリー性③最新ニュースの関連記事④見出しとサムネイルの結びつきの強さ⑤コメントの盛り上がり共感や感動を呼び起こす内容がストーリー仕立てで書かれている記事はとにかくよく読まれている。新聞的な逆三角形のスタイルそのリードが、わかりにくいと言われている。「なんていうか、初っ端から情報量とか固有名詞が多すぎて、頭使わないといけないというか、疲れる」ショックだった。新聞スタイルが正面から否定されている。デジタルで読まれる記事と言うのは、「暇つぶしにスマホいじりながら、なんとなくタップした記事を、気軽に読み進めたい」と言う読み手の感覚である。最初にZ世代に話を聞いた際、ニュースに興味がない理由は「ニュースを他人事としか思えないから、見ない、読まない」と言い換えることができる。新聞記事のスタイルは、デジタルの世界では、特に長文の場合は全く優れていなかったことがはっきりわかった。目が覚めたような気がした。ネットの読者は本の読者よりも気軽に記事を手に取っている。移り気で、ストレスを感じればすぐに離脱してしまう。だからこそ、時系列が無難だと思う。主人公が考えたこと、感じたことを一定程度入れていくこと。主人公の感想があることで、読者は気持ちをシンクロしやすくなる。段落の冒頭に接続詞を置いて、前の段落との関係を明確にすることが有効だ。デジタル記事の書き方・記事を説明文にせず、物語(ストーリー)にする。・出だしは、できれば場面の描写から入る。・リードの末尾には、本文に読み進んでもらうための「匂わせ」を入れる。・主人公を1人立てて、画面ごとに主人公の気持ち、感情を書き込む。・できれば時制をさかのぼらず、時系列で書く。読者が知りたがっていることが何かをもっと突き詰め、そこに焦点を当てて取材し、その内容をストーリー形式で書く。私が説明してきたのは、要約すればそれだけのことだ。私が原稿を編集する中でよく見たNG①「上から目線」の批判。②私しか知らない、私の特ダネだと言う「自慢」③自分の言い回しに「酔う」4「独りよがり」の文体見出しをつける際の考え方①文字数は長くて良い。50時点60字でも問題ない②記者ファーストではなく、読者ファーストで考える③何についての記事かわかるワードを、できれば前のほうに置く④読者の感情を動かせる表現を記事本文から探す。若年になればなるほど、ある種の文章を読む能力が低下し、いわゆる「文章離れ」が進んでいるのではないかとも感じる。読んでもらうためにまずすべき事は、文章を徹底的にわかりやすくすること。知識を能動的に求める人に応える新聞記事が左脳、共感や感動を求める人に答えるデジタル記事が右脳と言う感覚を、デジタル記事の編集を続けるうちに強く抱くようになった。デジタルの読者に情報より伝わりやすくするために、ストーリー形式の書き方を身に付ける必要がある、と言うことに尽きる。私は新聞記者になった際、上司から「30行の記事を書くのに100行分の取材をしろ」と口酸っぱく言われた。継続することの大切さ。リスナーの感想を取り入れて、番組を改善しながら地道に続けていけば、聞いてくれる人が増えていく。紙にとって代わるのは、あるいは動画になるのかもしれない。ただ、それでもストーリー形式の文章の必要性は変わらないと思う。様々な点で記事の真意が通じておらず、私は「こんなに誤解されるものか」とショックを受けた。デスクが当時つぶやいた言葉が忘れられない「今の書き方では、新聞はダメだと言うことだ」新聞を制作する私たちが、読者の変化についていけなかったことなのではないかと思っている。二次情報だらけの社会にしないためには、新聞を始めとする組織ジャーナリズムが生き残る必要があると私は考える。新聞記事とネット記事向けの記事は別物と言うことだ。その違いを端的に言えば、「目的」である。ネット記事では、新聞が担ってきた「知識」や「教訓」とは全く異なる「共感」が求められている。結局、メディアには、デジタルの世界の特性と恐ろしさを認識しながら、両方の書き方を慎重に使い分けていくことが求められていると言えそうだ。メディアは、どこまで自制できるだろうか。【目次】第1章 新聞が「最も優れた書き方」と信じていた記者時代

第2章 新聞スタイルの限界

第3章 デジタル記事の書き方

第4章 説明文からストーリーへ――読者が変われば伝え方も変わる

第5章 メディア離れが進むと社会はどうなる?

【3.本書の感想】

バズる方法がわかりましたか?

読者ファーストで書くや、文章は短くするなど、痛いところを突かれた感じがしました。

逆に言えば、本書の通りにやってみればバズる可能性が今より高まりますね。

考えさせられたのは、デジタル記事で読まれる事を重視した結果、今までのように手間暇かけて取材をして、事実を伝える人達が減ってしまう危険がある事です。

この点は、著者も懸念していますが、メディアの使命として、成金主義に走らないよう踏ん張って欲しいと思います。

ちなみに私も過去に1度だけ、記事がバズったことがあります。

この時は、PVがどんどん上がっていくので、びっくりしました!

もう、億万長者を掴んだ気分でした。

結果は下記の通り2日で8000くらいで、アフィリ等何も変化なかったので、逆に落ち込んだ記憶があります。(笑)

この本は、バズるコツを教えてくれています。

バズるために四苦八苦している方、もっと多くの人に記事を読んで欲しい人は是非読んでみてください!

【4.関連書籍の紹介】

バズりのテクニック教えます。

それでもやっぱり、記者式文章術を学んでみませんか?

短い文章が流行りです。

心に刺さる言葉がここに。

わかりやすい文章を書きましょう!

文章はお金になります。

記事を書くにはまず、調べることが大事です。

共感の名人と言えばこの人です。

文章を書くために、思考を整理しましょう!

最後までのお付き合いありがとうございました!

![新聞記者がネット記事をバズらせるために考えたこと (集英社新書) [ 斉藤 友彦 ] 新聞記者がネット記事をバズらせるために考えたこと (集英社新書) [ 斉藤 友彦 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3508/9784087213508_1_35.jpg?_ex=128x128)