米中対立、人口動態、技術覇権の流れをやさしく整理。日本が取るべき戦略と個人の備え(投資・仕事・学び)を要点で解説。

今週のお題「現時点で今年買ってよかったもの」

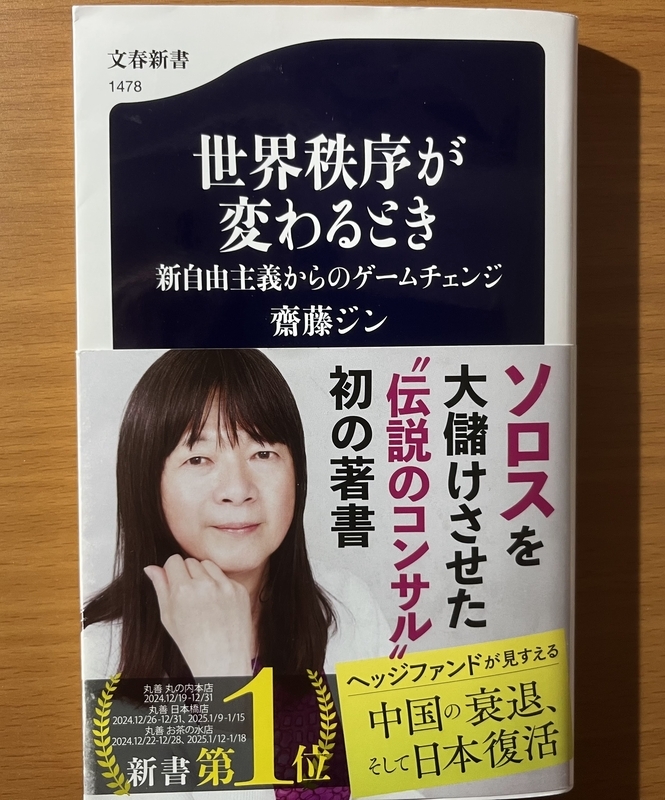

それは、この本です。最近、物価が高騰しています。何がおこっているのでしょうね?円安が原因だと思ったら、原因はそれだけではなさそうで、全く訳が分からない状態でした。しかし、こんな時にすごい本が出てくるものですね。物価高のレベルではなく、なんと、世界秩序がかわるときを説明してくれるというすんごい本を紹介します。(笑)【1.本書の紹介】

最近は物価が高騰していますね。

ガソリン、電気、ガス代は円安で説明がつきますね。

店頭で米の価格はどうして下がらないのでしょうか?

トランプ関税は、私たちの生活にどう影響してくるのか気がかりですね。

ロシアウクライナ侵攻、英国のブレグジットなど世界の大きな事件に変化を感じます。

これには、共通した根本的な原因があるようです。

しかし、その変化のおかげで日本はいい方向に変化していくそうです。

さて、日本はこれからどうなっていくのでしょうか?

【2.本書のポイント】

資産運用業界の”黒子”に徹してきた私が、なぜ初めて本を書くことにしたのか。それは、日本の方々に伝えたいメッセージがあるからです。一言で言えば、日本は今、数十年に1度の大きなチャンスを迎えていると言うことです。今、私たちはアメリカにおけるトランプ現象、イギリスにおけるブレグジット、欧州における極右や自国中心主義の台頭、米中対立、ウクライナ戦争など、多くの混乱を目の当たりにしています。私はこれらの現象には共通の背景があると考えています。それは「新自由主義への反乱」です。アメリカは中国を封じ込めるために、「強い日本」の協力が不可欠になっています。この環境変化は、第二次世界大戦後、冷戦下のアメリカがソ連を封じ込めるため、「強い日本」を求めた時と似た状況です。日本の社会、経済が「失われた30年」と言うデフレのノルム(状態)から解き放たれつつあります。日本すでに変わり出しました。日本という国家と、日本人の皆さんがこのゲームチェンジに取り残されないよう、私はこの本を書きたいと思ったのです。「ブライバート・ニュース」を見ると、EU、WTO、国連、共産主義を含む超国家的なシステムや思想に対する嫌悪感に溢れています。国を超えたグローバルな制度や思想への敵愾心は、トランプ支持者に共通する特徴といえます。事前にはかなりの接戦が予想されていたにもかかわらず、蓋を開けてみれば、トランプの完勝でした。これは、より多くのアメリカ人が既存システムの変革を求めており、「破壊者」か「現状維持勢力」かと言う「負の二社一択」に際し、前者を選んだことを意味します。一般的に戦争の原因は大きく2つあります。1つは富の搾取、もう一つは宗教戦争のような価値観をめぐる争いです。今、私は新自由主義という様々な行動の根底にあった世界観が瓦解し、勝者と敗者が入れ替わると確信しています。これから来る変化は、日本にとって大きなチャンスになる、ということです。世界が新自由主義的な競争体制に移行する中、あえて逆張りして、チャーチルの言う、「悲惨の平等な分配」を選んだ結果が「失われた30年」です。新自由主義の最大の恩恵を受けた2つのグループがグローバリストとデジタリストです。そして、グローバリズムを持つ悪の象徴が中国なのです。グローバリストに任せていたら、アメリカを驚かす怪物を作ってしまったと言うわけです。もう一つの怪物は、GAFAMに代表されるIT企業です。高齢社会に移行した段階として比較すると、日本の一人当たりの名目GDPは4万ドルを超えていましたが、中国では1万ドル台半ばです。そして、公的社会保障制度の整備状況が不十分なままなので、米国との競争が長期化すればするほど、中国は高齢者対策にお金を回す必要があることを意味します。おかしなシステムを壊してくれと言う声が出て、社会が苦しみを飽きながらも、新しいシステムに変化させていく方が、膿がたまらないで済みます。南北戦争を経験しようとも、200年以上も前に書かれた成文憲法がいまだに使われている国はアメリカ以外にありません。米中関係に関する3つのシナリオ①覇権国と新興国が戦争で勝敗を決する。②覇権国が新興国にその座を譲る、又は新興国が覇権国に跪く。③「熱い戦争(ホットウォー)」を避けたい両国による冷戦となる。米中デカップリングが続き、中国経済がさらに弱まっていくと、社会の不満をそらすため、台湾侵攻に動くのではないか。中国の大卒者は2022年に初めて1,000万人を超え、その後も過去最高を更新しています。この20%ベースが続くと単純計算すると、毎年200万人の失業者が出るので、2027年「デビットソン・ウインドウ」の期限までの5年間で1,000万人もの若者が就職できずに、社会への不満を募らせることになります。ここで恐ろしいのは、これだけの数の怒れる若者を吸収することができるのは、軍と戦争以外に見当たらない点です。台湾有事が発生すれば、ドル決済から中国を締め出す準備ができている、と言う話は、ある関係処置から聞いたことがあります。私が日本のデフレも終わると考えた理由は大きく二つです。一つは新自由主義的な世界観に支えられたシステムが変化すると考えたからです。もう一つは、私は人口動態がデフレ圧力にもインフレ圧力にもなり得ると考えてきたことです。そしてこれからの日本経済で人口減少がインフレ圧力になると判断しました。2021年から2022年にかけてアメリカを見ると、労働人口の減少がインフレ圧力として表面化しています。コロナ禍を受けて、ベビーブーム世代の一斉に退職し、移民を含めた人の往来が厳しく制限されたことで、労働力不足が深刻化し、インフレ圧力になったのです。中世ヨーロッパで黒死病が流行った後も、人口の激減した欧州では、生き残った人たちの賃金が急騰しています。新自由主義の時代、日本と並んで負け組となったのが、冷戦期のヒーローであったNATO(北大西洋条約機構)です。経済優先の時代になり、冷戦構造が終結すると、過去の遺物と化しました。しかし、ロシア、ウクライナ戦争が勃発すると、NATOの価値は急騰します。雇用調整を許されなかった日本企業が生き残りをかけて、海外に設備を移転し、国内での人的投資を抑制し続けたのが「失われた30年」とすれば、その逆流が始まっている事は明らかです。政治による介入が新しい国際標準となるのであれば、政治介入をより円滑に、効率的に行う国は相対的に有利になります。つまり、日本における政財官のウェットの関係は、新しいルールの下では武器になるのです。製造業、特に国際的な大手製造業の生産性を見ると、日本はOECD諸国のライバルと遜色ない勝負をしてきています。つまり、日本の労働生産性の問題はサービス業です。最終的に利益を確保し、賃金を払うことができる企業だけが生き残ると、その企業は適正化し、そこで働く従業員も毎年給料が上がることになります。ここでの議論はまず、日本の雇用の7割を占める中小サービス業の「普通」労働者の賃金であり、アメリカの6割と言われる生産性の向上です。そして私が重視しているポイントは、労働供給が「ルイスの転換点」を超えたことで、既存雇用を守ると言う社会的要請の重要性が低下し、政治家も企業も自らの手を汚さずに、労働者の適正化が進むと言うことです。社会の分担と対立を逃れ、賃金上昇が構造的に不可逆的となる環境は、日本にとっては大チャンスです。他国では市場原理に従って効率性を追求した結果、経済格差を深めてしまいましたが、これからの日本は、効率性を高めないと、人生不足で社会が回らない、つまり逆の悩みの抱えてます。日本には再び順風が吹いている、それを忘れないでください。いや、むしろしっかりと認識してください。【目次】はじめに 日本復活の大チャンスが到来した

第1章 新自由主義とは何だったのか?

第2章 私はいかにして新自由主義の申し子になったのか

第3章 「失われた30年」の本質

第4章 中国は投資対象ではなくなった

第5章 強い日本の復活

第6章 新しい世界にどう備えるか

【3.本書の感想】

この本は、経済状態を米国からの視点で解説しています。

なぜならば、世界というカジノのオーナーは米国だからです。

この視点での解説がとても分かりやすかったです。

米国は、オーナーとして勝ち続けなければならない。

その戦略を常に考えて実行しています。

いよいよ失われた30年が終わり、日本経済も良くなっていくようです。

日本にチャンスが来るそうです。

そうであれば、今までと同じ考えではいけませんね。

日本経済が躍進する前に、私たちもその準備をしておきましょう!

この本は、現在の世界情勢がよく理解できます。

難しい内容がかなり易しく書かれています。

これからの日本経済を考えたい方、ビジネスの方向性を考えたい方、是非、読んでみてください!

【4.関連書籍の紹介】

経済指標の見方など参考になります。

働き方も変えないといけませんね。

これからは高くなるかもしれません。

マネジメントについて参考になる本です。

最後までのお付き合いありがとうございました!

![世界秩序が変わるとき 新自由主義からのゲームチェンジ (文春新書) [ 齋藤 ジン ] 世界秩序が変わるとき 新自由主義からのゲームチェンジ (文春新書) [ 齋藤 ジン ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4783/9784166614783_1_15.jpg?_ex=128x128)