今週のお題「2024こんな年だった・2025こんな年にしたい

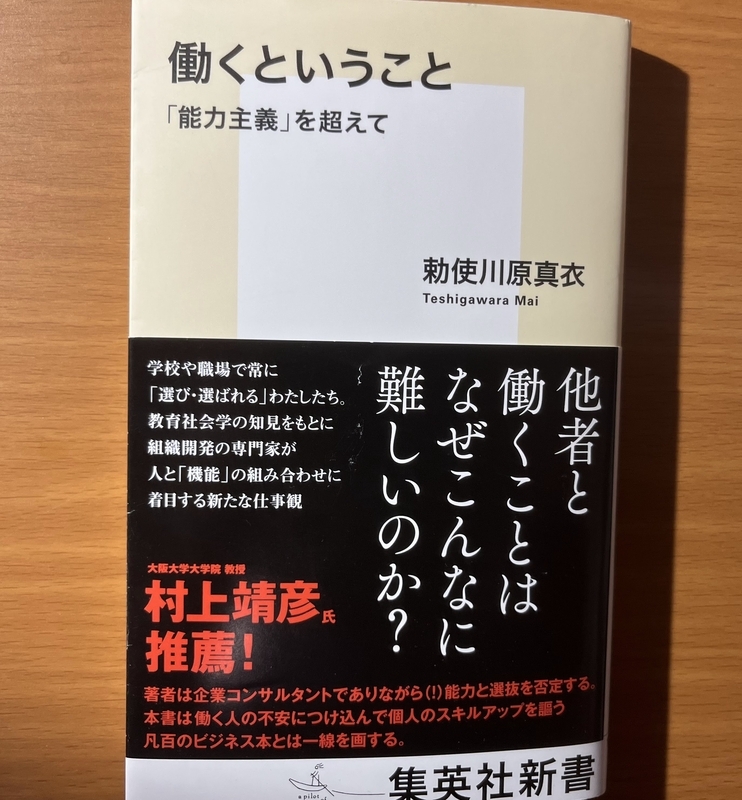

2024年はよく働いたなーと思います。他の年は働いていなかったのかというとそういうわけではないですが。(笑) 働くという事は、給料をもらう事を働くと勝手に思い込んでいますが、実はそれだけではないですね。最近は働きづらさを感じている人達に、その理由を教えてくれるすんごい本を紹介します。(笑)

【1.本書の紹介】

職場に求められるように、効率よく働くことが当然で、うまくいっている人は何にも感じていないかもしれません。

しかし、成果を求められながら、一生懸命やっているのに達成が難しい場合があります。

自分の努力不足が原因と考え、効率や生産性をもっともっと上げて頑張っているうちに、疲れてしまうのかもしれません。

社会では、能力主義の下で平等を謳っていますが、実は、人間というのは凸凹であり、それを補ってこそ健全な社会であるようです。

働きづらさを感じている人が多いこの世の中は、一体、どの様になっているのでしょうか?

【2.本書のポイント】

人が人を選び・選ばれること<それも能力によって>の正当性は政治的プロパガンダや、能力開発業界が牽引してきた能力の商品化により、広範に流布され、もはや疑いようのない常識にまでなりました。頑張れば(努力して能力を高めれば)何にでもなれるなんて、真っ赤な嘘だ。選び・選ばれると意気込むものの、結果的には神のみぞ知るような状況も多分ある。つまり、よくわからない。いつもどこか揺らいでいる。でもそれが、仕事であり、家族であり、人と人の関係性だというものなのだと思えてなりません。みんなで一緒にあーでもないこーでもないと、紡ぐ仕事を、評価をするための便宜上、恣意的に個人単位で切り取っているのです。能力と言う、組織における「貢献度」の見える化と言うのは、そもそも仕事の協働性からして、便宜的なものなのです。「出来が良く、多くをもらえるほうがいいに決まっている」という前提は、大事なことを見落としていると言わざるを得ない。お金のもらいは減るかもしれませんが、もらいが爆増していると言えるものもあることに気づきます。ー月並みな表現ですが、他者からの支えです。能力主義の牙城を切り崩そうにも、人が人を「選べる」と言う発想や、皆でやっている仕事の「成果」を急に個人単位で「評価」したり、もらい(所有)が多い方がいいに決まっている前提でいる限り、見果てぬ夢だと思えてなりません。そもそもの問題は、個人が社会に一人きりで真空パックされたかのような「人間観」「仕事の成果観」に端を発するのではないか?ありもしない「能力」と言う概念を使って、個を伸ばす発想ではなく、人とつながってどう試行錯誤していくか?まず声の大きい企業、経済界やアカデミズムで有名な方々が、「個人の能力で仕事をしている/社会を形作っているのではない」と明言してほしいと思っています。「個人の能力ではなく、皆で何とか凸凹組み合わせて補いあって、失敗もしながら進んでいるのですよ」と言ってもらえたら、と思います。教育が右向け右、と倣う先である企業、労働社会。こここそが、脱・「能力主義」、組織開発的視座に変わっていることが切に期待されるのです。私たちの社会は、「自立」を目指すばかりに、本来組み合わさってなんぼの人間を「個人」に分断し、序列をつけて「競争」させるー、これを学校で、職場で、こと現代はしこたまやりしました。そこから生まれたものは、大多数の方々の「生きづらさ」に他ならないのではないでしょうか。能力をより多く、より高く身に付けた人が「自立」して生きれば、「より良い社会」になるのでは・・・・・ないですよね。かつ、教育だけが「能力よりも関係性ですよね!」となっても、その思想が教育を受けた先の大多数の人が向かう労働の現場と接続していなければ、骨折り損ではないでしょうか。「働くということ」のしんどさの軽減を謳う産業は、ダイエットのようなコンプレックス産業に近いものを感じます。哲学は、自分の頭で考えることを促し、思考や対話を通じて一人ひとりが変わることを可能にする。一元的な基準ではこぼれてしまう人に、その人に合った役割、在り方を提案できるのが脱・「能力主義」。つまり個人の能力一辺倒でなく、凸凹の持ち寄りという「関係性」でなんとか前に進む方向性を提案できるというのが組織開発の強みなわけです。教育制度が重要となりますが、残念なことに現実の教育では、能力主義の競争が唯一の目的となっています。教育が出世と競争のための道具になっているのです。市場の倫理に応じて形作られた選別装置と化しています。「一元的な正しさ」「成功法」を限定してしまうことが、「働くということ」を苦しませる最たる要因です。今ある感覚、知識を俯瞰して、既知の物事から「新しい一面を見る」という挑戦を自ら「選ぶ」こと。これこそが、今まさに求められる日本流リスキリングの在り方のはずです。まず相手の状態をありのまま受け止めることが、相手を評価し、教育してやろうなんて、意気込む以前に不可欠。「他者と働く」以前に「他者と動く」ことを体得するのが学校教育です。口を塞ぐことを教育だと思っていないか?相手なりの合理性を吐き出させてあげられているか?「他者と働く」にあたり、他者の真意に耳を傾け合う事は、「仕事ではない」と誰が言えるでしょうか。つべこべ言わずにやれ、とは、権力者の言い分です。黙々と働く労働者を良しとしてきた時代は過去にはあったでしょうが、今もその価値観で、複雑化した社会を乗り切れそうでしょうか。「選んでやろう、ではなくて、人を組み合わせて活かすのがリーダーの仕事です。様々な得手不得手のある人同士が、痛みや辛い状況なども担い合い、助け合うこと。これが生きることだと教えてくれます。本書が示す「働くということ」の本質は、まさに、わかりやすいものだけではなく「よく分かんないなぁ」と言うものにこんな感じで出会いませんか?と言う誘いでした。めんどくさくて、ややこしく、時に支離滅裂。そこに真正面から向き合うのが、本書の「働くということ」です。【目次】序章 「選ばれたい」の興りと違和感

第一章 「選ぶ」「選ばれる」の実相ーー「能力」の急所

第二章 「関係性」の勘所ーー働くとはどういうことか

第三章 実践のモメント

終章 「選ばれし者」の幕切れへーー労働、教育、社会

【3.本書の感想】

私たちの世代は、良い大学に入って、良い会社に入れば、人生は安泰であると教え込まれてきました。

当時は、ある種将来が見えていた時代だったのかもしれません。

しかし、現代おいては、将来の見通しが立ちにくくなりました。

そこに、今までなかった多様性という新しい概念なども入り込んできて、過去とは違う状況になっています。

そんな中、生産性をひたすら求められるようになり、個人一人ひとりの生産性が問われるようになりました。

そこで出てくるのが、能力主義であり、優秀な人は善で、優秀でない人が悪となる構造です。

本来、会社やチームというのは、得意、不得意な人たちが、お互いを補ってうまくいく組織です。

しかし、最近は、能力のある人だけが、善となっているので、生きづらい人が出てきても当然なのかもしれません。

この本では、働くということや、本来人間とはどうあるべきかという事がよくわかります。

働きづらさを感じている人、今の状況に違和感を抱いている人は、是非読んでみてください!

【4.関連書籍の紹介】

組織に縛られない働き方です。

どうして働くのだろう?そんな人はこちら。

職場の健全さを保つにはこちら。

売上を無限に求めるやり方は、サスティナブルではないですね。

働くとは、お金を得ることだけではありません。

最後までのお付き合いありがとうございました!

![働くということ 「能力主義」を超えて (集英社新書) [ 勅使川原 真衣 ] 働くということ 「能力主義」を超えて (集英社新書) [ 勅使川原 真衣 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3195/9784087213195_1_5.jpg?_ex=128x128)